保單強制執行實務解析

分享文章

過去普遍認為,保險保的是「人」,保障的是「受益人」的權益,因此保單理賠金不應受到債務影響。然而,自最高法院108年度台抗大字第897號裁定出爐後,關於保單是否可被強制執行的討論逐漸升溫,近兩年就有約123萬件,也讓許多人對保險與債務之間的界線產生疑問與困惑。

事實上,大多數人投保的初衷是為了風險保障,並非為了規避債務。但當債務問題出現時,這份保障是否仍能「保得住」,便成了許多家庭與個人最在意的議題。本篇文章將透過律師實務經驗,解析保單強制執行的法律依據、執行流程、常見爭議及可行的防範機制,幫助讀者在法律與保障之間取得平衡。

一、保單強制執行的種類及範圍(2025 修法後最新規定)

2025年6月3日,《保險法》正式完成修法,進一步釐清保險契約在強制執行中的適用範圍與標準。法院在執行債權時,將依據「必要性原則」,判斷保單是否具備可執行性。

- 人壽保險(包含定期壽險、年金險):只要債務人為要保人,且保單具有解約價值,當金額超過執行門檻,即可能成為強制執行標的。

- 小額終老保險:屬於針對弱勢群體設計的社會保障性商品,法律明定不得作為扣押或強制執行之標的。

- 健康保險(含終身健康險)、傷害保險:屬於維繫個人生活與醫療基本保障之必要保險,且大多解約價值偏低,法律明定不得作為扣押或強制執行之標的。

💰 強制執行的金額門檻:最近一年衛福部公告之「每人每月最低生活費 × 1.2 × 6個月」中最高標準者。

- 以114年度為例,最高標準為台北市:每人每月最低生活費為 20,379 元,換算後:強制執行門檻金額為:146,729 元。

⚠️ 此金額為「每張保單獨立計算」,並非保單總額合併計算。

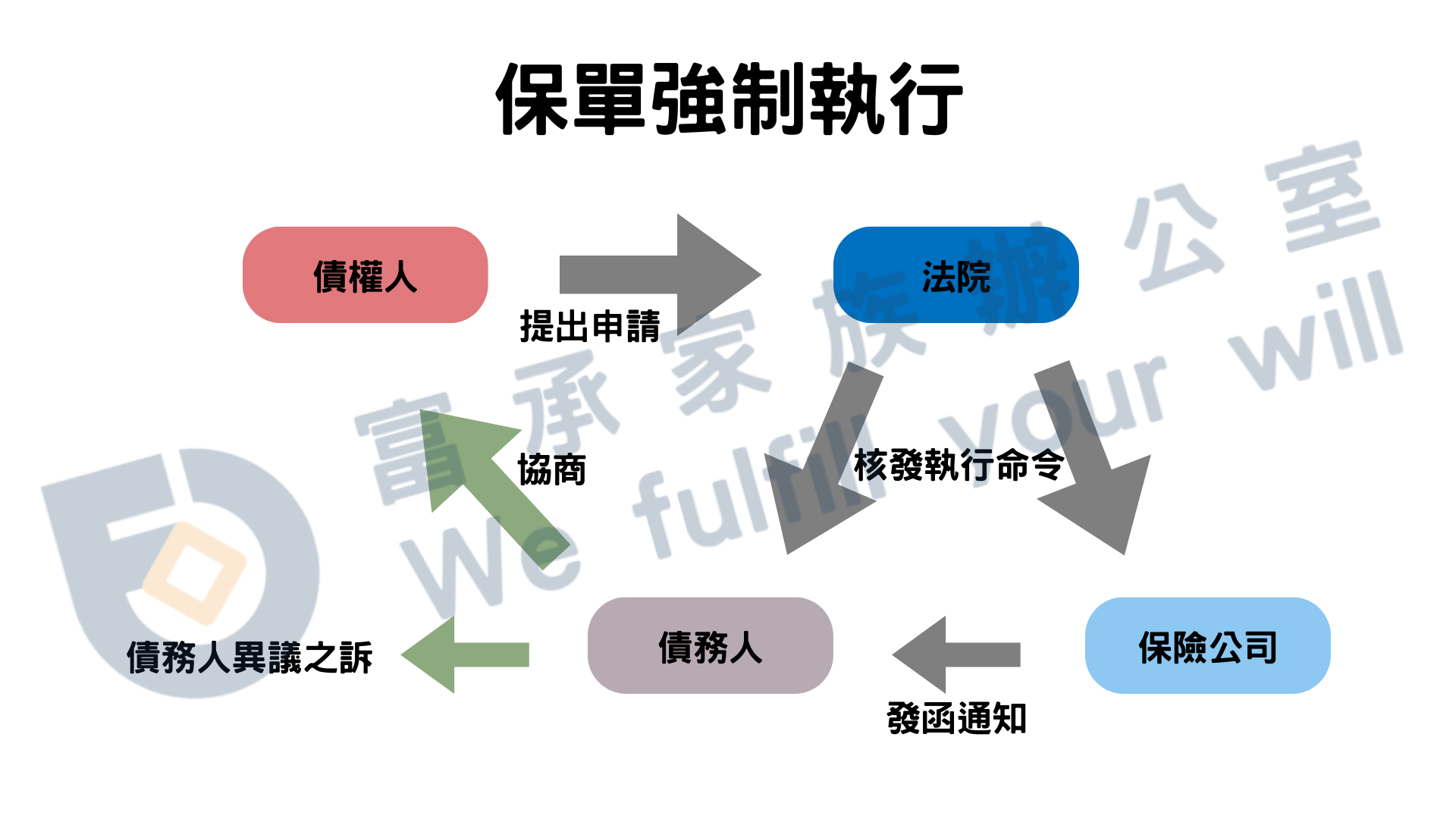

二、保單強制執行的流程

三、常見爭議解析

1.主約壽險 + 附約醫療險

📌 案例:客戶因積欠手機費,遭強制執行,一張含壽險主約與醫療附約的保單整體遭解約。

📌 實務上:

保險商品設計複雜,法院難以區分主附約價值,因此只要主約屬於人壽保險類型,即便附約為醫療,也常隨主約一併失效。雖法院曾指出「主約金額若足以清償債務,原則上不應動附約」,但保險公司通常主約終止即整體失效。

2. 投資型保單

📌 法條依據:《保險法》第123條:「投資資產,非受益人不得主張,亦不得扣押。」理論上:只要要保人與受益人非同一人,即不得執行。

📌 實務上:

因投資型保單常含壽險成分(如保額、保價金),法院仍可能認定具財產性質,先予以扣押,再由債務人後續主張異議。

3.借名保單

📌 案例:母親為保單登記人,實際由兒子長期繳費,且兒子為受益人。兒子主張此為「借名保單」,不應列為母親財產執行。

📌 實務上:

法院對借名認定標準極高,需具明確契約、公證或具體金流證據。且會檢視金流與收入來源是否合理。僅有「由他人繳費」不足以證明所有權。

四、可行的救濟與事前防範

面對保單可能遭強制執行的情況,除了事後救濟,也應及早規劃、預做防範。以下是幾項實務上可行的作法:

服務清單

-

1. 債務人異議之訴清單項目 1

可針對執行不當提出異議訴訟,例如:違反保險法第123條。

-

2. 介入權制度清單項目 2

當保單即將被解約,受益人或第三人可介入履行,代償債務並更改要保人,避免保單失效。

⚠️ 提醒: 保險公司來函通常不會詳列解約時程,收到通知後應立即處理,以免錯失時效。

-

3. 提前辦理保單借款

於法院查封前動用保單借款,有助保留現金彈性與部分保障功能。

-

4. 受益人非債務人仍可領理賠

若被保人過世,且受益人非債務人,保險金仍依法歸受益人所有,不得優先扣押。

-

5. 借名保單應立書面契約

如有借名保單,應簽署書面契約,並保留金流證明,必要時公證,以提高法律效力。

-

6. 債務協商

若債權已轉讓給債務管理公司,通常有 2~5 折收購空間,可嘗試協商和解。

-

7. 事前贈與或信託

於債務發生前進行資產贈與或設立信託,能有效隔離風險。(更多信託資訊可見前篇)

⚠️ 債務發生後再設信託,恐被視為規避債務而遭撤銷。

五、總結

- 保單是否會成為執行標的,需依個案內容、金額與結構判斷,切勿以偏概全。

- 保單三方關係人(要保人、被保人、受益人)權利義務不同,設計時應明確釐清。

- 保單的保障功能與財務配置應隨家庭、經濟狀況調整,尤其是父母為子女投保的情境。

- 財務規劃不應僅著眼資產,更須考量潛在債務風險,方能真正「保障無虞」。

- 法律規範與實務見解持續演變,定期諮詢專業顧問,有助及早發現風險、擬定策略。

如果想了解更多關於保單強制執行的內容,《富世代Talk》將成為您理財旅程中的寶貴資源。請記得訂閱我們的節目,並在每一集節目中獲得您所需的知識和啟發。

查看相關文章